Irisdiagnostik

(Augendiagnose, Irisanalyse, oder Iridologie)

ist eine Lehre und ein Verfahren der der Alternativmedizin, dessen theoretische Grundlagen und Aussagekraft wissenschaftlich kontrovers diskutiert wird, für viele naturheilkundlich orientierte Heilpraktiker und Ärzte aber ein wichtiges Instrument für die praktische Arbeit mit dem Patienten darstellt.

Die konträre Einschätzung über den 'Wert' dieser diagnostischen Methode resultiert aus dem unterschiedlichen Verständnis der Begriffe 'Diagnostik' und 'Diagnose' in Schulmedizin und Naturheilkunde – entsprechend des jeweiligen Denk- und Arbeitsmodells.

Denk- und Arbeitsmodelle

Die Diagnostik der Schulmedizin zielt entsprechend ihres strukturorientierten, zellularpathologischen Modells darauf ab, die aktuelle Krankheit mit einem Begriff ihrer Krankheitslehre zu benennen. Dies ist erwiesenermaßen mit der Iris-/Augendiagnose nicht möglich und wird von heutigen Irisdiagnostikern auch abgelehnt.

Denk- und Arbeitsmodell der Augendiagnostik ist die Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN, die primär funktionsorientiert arbeitet. Sie sieht in den organischen Strukturen 'Werkzeuge' zur Realisierung der organspezifischen Funktionen im Interesse des Gesamtorganismus.

Demzufolge bezieht sich die diagnostische Fragestellung der Irisdiagnostik auf die Analyse gestörter bzw. krankhaft veränderter funktioneller (pathophysiologischer) Abläufe im Organismus – und nicht auf organpathologische Zustände.

Sowohl die Physiologie (Funktionsabläufe im gesunden Zustand) als auch Pathophysiologie (krankhafte Funktionsabläufe) eines Menschen folgen individuellen Aktions- und Reaktionsmustern, die in der Konstitutionslehre definiert werden. Die Konstitution wird als eine entscheidende Grundlage für die Entstehung, Art und Verlaufsform von Krankheiten gesehen. Die konstitutionellen Muster zu erkennen ist Voraussetzung dafür, ein Behandlungskonzept zu entwickeln, das sich nicht auf die aktuelle Krankheitssituation beschränkt, sondern die systemische, konstitutionelle Basis der Pathophysiologie stabilisiert. Die Analyse der konstitutionellen Situation ist wichtigster Aspekt und die eigentliche Fragestellung der Irisdiagnostik und damit Basis der Konstitutionstherapie.

Geschichte

Die Beachtung von Phänomenen der Iris und anderen Teilen des Auges im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand dokumentieren Aufzeichnungen bereits in Ägyptischen und Chaldäischen Schriften (um 1000 v. Chr.) und bei Hippokrates (460-370 v. Chr.). Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Zeichen des Auges in jedem systemisch arbeitenden Medizinsystem der Erde, z. B. auch der TCM, beachtet und beurteilt wurden.

Bei Galenos von Pergamon und auch in mittelalterlichen Schriften finden sich nur wenig konkrete Hinweise auf die Augendiagnose. Ihre wissenschaftliche Erforschung begann mit dem ungarischen Arzt Ignaz von Peczely ("Entdeckung auf dem Gebiete der Natur- und Heilkunde, Anleitung zum Studium der Diagnose aus dem Auge." 1881).

Der schwedische Pfarrer Nils Liljequist beschrieb 1893 in seiner Schrift "Diagnose aus den Augen" Farbveränderungen (Pigmentierung) durch Arzneimittel.

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde die Irisdiagnostik duch den "Lehmpastor" Emmanuel Felke (1856 – 1926), der in seiner Kureinrichtung sehr erfolgreich Lehmanwendungen und pflanzliche sowie potenzierte Arzneimittel nach den aus dem Auge erhaltenen Informationen anwendete. Von ihm stammt auch die therapeutische Vorgabe "Die Iris diktiert uns das Rezept".

Felke's Schülerin Magdalena Madaus (1857-1925) wurde durch die Erkrankung ihres Sohnes an Kinderlähmung zur Augendiagnose geführt. Sie wurde zur Expertin darin, gründete den Verband der Iridologen und gab die Fachzeitschrift "Iriskorrespondenz" heraus. Ihre Tochter Eva Flink (1886-1959) setzte das Werk ihrer Mutter als Leiterin eines Lehrinstitutes fort und veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zur Irisdiagnostik.

Rudolf Schnabel (1882-1952) wurde bekannt durch die Heilung eines gelähmten Kindes mittels augendiagnostischer Hinweise. Er veröffentlichte zahlreiche Schriften, die die Irisdiagnostik stark bereicherten und wurde Dr. h. c. mehrerer ausländischer Universitäten. Obwohl er sich intensiv für die Anerkennung der Irisdiagnostik innerhalb der akademischen Medizin einsetzte, stieß er damit stets auf prinzipielle Ablehnung.

Ernst Hugo Kabisch (1900 – 1984) beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit Pigmenten in der Iris.

Der Heilpraktiker und Pfarrer Josef Angerer (1907-1994) kam als Schüler Rudolf Schnabel's zur Augendiagnose und arbeitete in München. Er unterrichtete die Irisdiagnose und veröffentlichte ein sechsbändiges Werk unter dem Titel "Ophtalmotrope Phänomenologie". Seine Arbeit wird heute von einem Arbeitskreis in München fortgesetzt.

Josef Deck (1914-1990) praktizierte als Heilpraktiker in Ettlingen bei Karlsruhe und forschte intensiv auf dem Gebiet der Irisdiagnose, wobei er ein stark organbezogenes Konzept vertrat, und damit dem Denkmodell der Schulmedizin entspricht. Er veröffentlichte das Lehrbuch "Grundlagen der Irisdiagnostik".

Herausragende Bedeutung für die heutige Irisdiagnostik hat der Heilpraktiker Joachim Broy (1921-2003), der in München praktizierte und forschte. Er veröffentlichte mit seinem Buch "Die Konstitution – Humorale Diagnostik und Therapie" 1978 die ausführlichste und komplexeste Konstitutionslehre auf der Basis der Augendiagnose der jüngeren Zeit. Die Besonderheit des Broy'schen Werkes liegt darin, die Konstitutionslehre auf der authentischen Basis ihres ursprünglich humoralmedizinischen Denk- und Arbeitsmodells mit Erkenntnissen der modernen Wissenschaften zu verknüpfen. Die von Broy hinterlassene Konstitutionsmedizin ist Maßstab für die Kompetenz der heute praktizierten Form der Traditionellen Europäischen Naturheilkunde TEN.

Auch sein Buch "Repertorium der Irisdiagnose" gehört zu den Standardwerken der modernen Augendiagnostik.

In der Aufzählung dieser Historie wird deutlich, dass die Irisdiagnostik nicht auf akademisch-universitärer Basis entwickelt wurde, sondern durch Heilpraktiker/ innen auf empirischer Basis in der täglichen Arbeit mit kranken Menschen.

Entwicklung der Iris

Die Grundstruktur der Iris ist genetisch veranlagt und enthält in der Regel Merkmale sowohl der Mutter als auch des Vaters, wobei häufig die Merkmale eines Elternteils dominieren. Die Entwicklung der genotypischen Struktur beginnt bereits im Mutterleib, erreicht ihre Ausreifung aber erst mit der Pubertät. Die für die Irisdiagnose relevanten Merkmale sind meist zwischen dem 4. und 7. Lebensjahr ausgeprägt.

Durch stoffliche, informatorische und psychische Umwelteinflüsse, Nahrung, Lebensweise, Krankheiten, deren Therapie u. a. Reizfaktoren verändert sich die Iris auch nach der Pubertät zeitlebens (phänotypische bzw. epigenetische Prägung). Dabei handelt es sich meist um Ein- und Auflagerung von Pigmenten (gelb, braun, schwarz, ocker, orange) bzw. um lokale Verdichtungen der Bindegewebsfasern der Iris.

Jede Iris ist einmalig, d. h. es gibt weltweit keine zwei identischen Augen. Ihre individuelle Ausformung bleibt aber bis auf die genannten Veränderungen relativ konstant. Das macht sie zu einem unverwechselbaren Identitätsmerkmal, welches zur Personenidentifikation besser geeignet ist als ein Fingerabdruck.

Die Gegner der Irisdiagnose wenden ein, dass diese Konstanz der Iris der Möglichkeit widerspreche, daraus Krankheiten zu erkennen.

Die Befürworter und Praktiker der Irisdiagnose sehen aber gerade in den nur marginal veränderlichen Merkmalen die Grundlage zur Erkennung der konstitutionellen Situation, die – wie die Iris auch – genotypische und epigenetische Komponenten besitzt. Wie oben bereits beschrieben, wird in der heute praktizierten Irisdiagnostik die Erkennung der aktuellen Krankheit im schulmedizinischen Sinne gar nicht angestrebt. Dies muss durch andere diagnostische Methoden erfolgen.

Theoretische Grundlagen

Neurologischer Ansatz:

Der Anatomen Lang 1954 an der Universität Heidelberg bewies in Untersuchungen, dass von der gesamten Peripherie mit allen Organen Leitungsbahnen zur Iris führten, und zwar über das Rückenmark und den Thalamus als Zwischenstation, segmental geordnet bis in die Segmente der Iris.

Systemischer Ansatz:

Die diagnostische Aussagekraft von Augenphänomenen sehen Irisdiagnostiker darin begründet, dass die Regenbogenhaut die einzige Lokalisation im Organismus ist, an der Bindegewebe direkt und isoliert sichtbar ist. Das impliziert eine Verknüpfung mit den Forschungen Prof. Alfred Pischingers, der – neben den mechanischen Aspekten – die Bedeutung des interstitiellen Bindegewebes für die humorale Ver- und Entsorgung, die Regulationsmechanismen der Funktionszellen (Parenchym) und die immunologischen Gewebsprozesse beschreibt. Auf dieser Basis können die Zeichensetzungen der Iris als lokale Repräsentation von Besonderheiten und Abweichungen der Physiologie des "Systems der Grundregulation" (Pischinger) gesehen werden.

Irisdiagnostische Phänomene

Folgende Zeichen haben irisdiagnostische Bedeutung:

- Grundfarbe des Auges (blau, braun oder Mischformen)

- Eine Basisinformation für die Konstitutionsanalyse

- Helligkeitsunterschiede des Irisgewebes (Aufhellung bzw. Abdunklung)

- Grundprinzip der Interpretation: Aufhellungen zeigen Überaktivität (Hyperkinese), während Abdunkelungen reduzierte Dynamik (Hypokinese) der Funktionen der im jeweiligen Bereich der Iris repräsentierten Gewebe erkennen lässt.

- Struktur und Muster der Irisfasern (Lockerung, Verdichtung, Spannung, Stärke und Richtung)

- Flocken-, wolken- und nebelartige Ein- und Auflagerungen

- Von der Grundfarbe der Iris abweichende Pigmentflecken und -flächen

- Farbveränderungen in der Sklera (Augenweiss)

- Zustand der Blutgefäße der Bindehaut (Menge der Gefäße, Füllung, Schlängelung)

Zuordnung der Irisbereiche

Die Irisdiagnostik arbeitet mit zwei unterschiedlichen Topografien, deren Aussagen miteinander verknüpft werden:

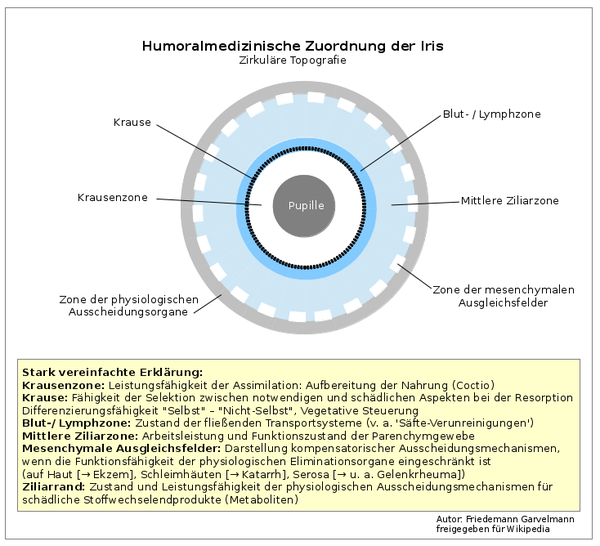

Zirkuläre Topografie:

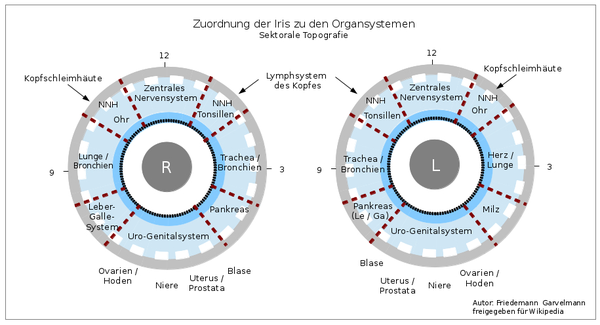

Sektorale Topografie:

In der zirkulären Topografie wird die Säftesituation des Organismus im Sinne der Humoralmedizin erkennbar: Fähigkeit der Säftetransformation (Assimilation, Coctio), qualitativer Zustand des Fließsysteme, Fähigkeit der Ausscheidung von Metaboliten (Stoffwechsel-Endprodukte), pathologische Säfte ('Schärfen'), humorale Kompensationsmehanismen uvam.

Für die Analyse entsprechend den humoralen Kriterien der TEN und der Konstitutionsdiagnostik ist die zirkuläre Topografie wichtiger als die Sektorale.

Die sektorale Topografie zeigt in kuchenstückartigen Bereichen die Funktionsfähigkeit der Organsysteme. Wichtig: Sie zeigt Störungen in der Funktionalität (Pathophysiologie) der verschiedenen Organsysteme, nicht deren strukturellen (anatomisch / histologischen) Zustand!

In der praktischen Anwendung werden die beiden Topografien und ihre Aussagen miteinander verknüpft.

Technik

Der Augendiagnostiker verwendet für die Untersuchung i. d. R. ein binokulares Spezial-Mikroskop mit 10- bis 40- facher Vergrößerung. Diese Geräte sind häufig mit einer Kamera ausgestattet, mit der zwecks Dokumentation und Demonstration Bilder der Augen gemacht werden. Konstitutionelle Basisinformationen lassen sich auch mit einer Lupe mit 4 - 5-facher Vergrößerung erheben.

Beispiele

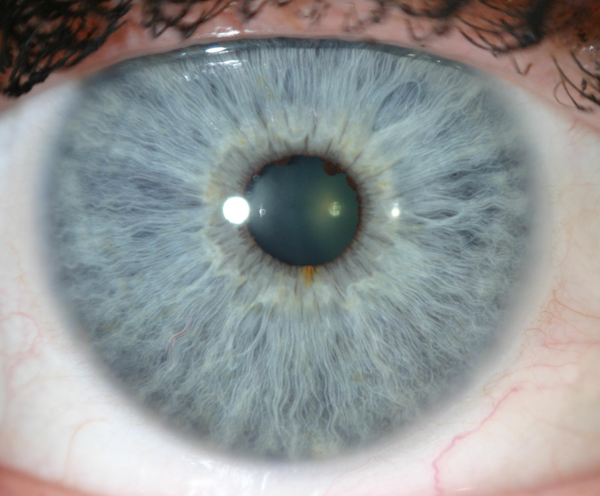

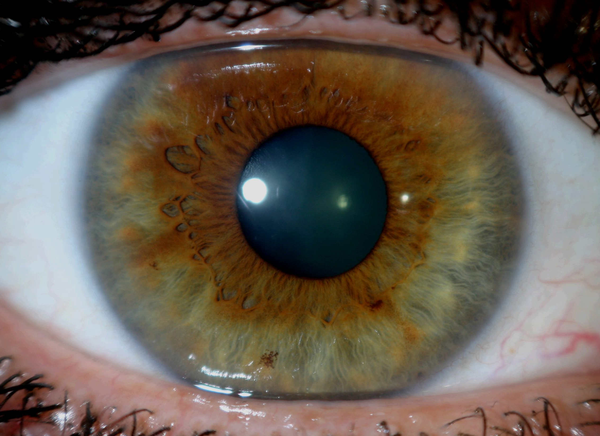

Rechte Iris einer 54-jährigen Frau mit primär lymphatischer Konstitution

Konstitutionelle Elemente:

|

Lymphatisch-hyperplastisch |

Erkennungsmerkmale: Blaue Farbe mit Kranz wolkiger Strukturen vor dem Irisrand Interpretation (stark vereinfacht und reduziert): Dominierender Kardinalsaft: Phlegma (kalte und feuchte humorale Qualitäten) Häufige Folge: Chron.Katarrhe und Ekzeme als kompensatorische Ersatzausscheidung. |

|

oxygenoid |

Erkennungsmerkmale: Enge Krausenzone (hier ausgeprägt zwischen ca. 11 und 15 Uhr) Interpretation (stark vereinfacht und reduziert): Unökonomische Energiebilanz durch übermäßigen Energieverbrauch bei allen Vitalprozessen. Dies führt zu Energiemangelsyndromen, die häufig dadurch in Erscheinung treten, dass für die Ausheilung von Krankheiten die notwendigen Energiereserven fehlen. |

|

Weitere wichtige Zeichen dieser Iris |

(Die vascularisierte Transversale wurde zur Verdeutlichung etwas digital bearbeitet) |

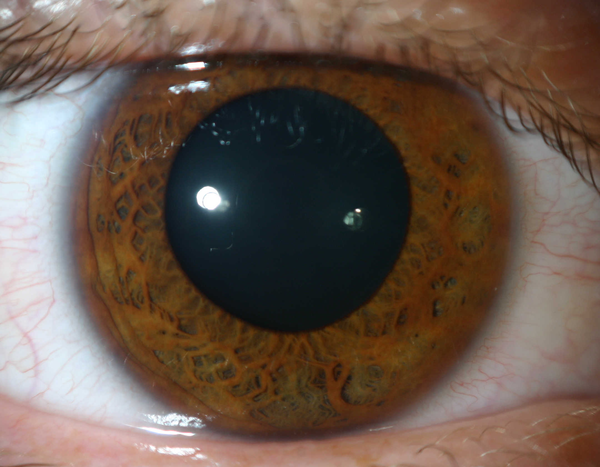

Rechte Iris eines 24-jährigen Mannes mit primär sanguinogener (hämatogener) Konstitution

Konstitutionelle Elemente:

| Sanguinogen |

|

| Mesenchymal-hypoplastisch |

|

| Allergische Diathese |

|

| Weitere wichtige Zeichen dieser Iris |

|

Rechte Iris einer 44-jährigen Frau mit primär chologener (biliärer) Konstitution

Konstitutionelle Elemente:

| Chologen |

|

| Endokrin-vergetativ |

|

| Hydrogenoid |

|

| Weitere wichtige Zeichen dieser Iris |

|