Diagnostische Vorgehensweise in der TEN

Um die therapeutischen Möglichkeiten der TEN optimal ausschöpfen zu können, ist es notwendig, auch bei der Diagnostik konsistent im humoralmedizinischen Denk- und Arbeitsmodell der TEN zu bleiben. D. h., jedes Symptom, jedes Krankheitsbild, die Umweltbedingungen des betroffenen Menschen und von außen und innen wirkende Störfaktoren müssen in die qualitativen, humoralen Kriterien 'übersetzt' werden, um daraus die therapeutischen Ziele ableiten zu können.

Dies geschieht anhand der folgenden diagnostischen Fragestellungen:

Diagnostik der aktuellen Krankheitssituation:

- Welche humoralen Qualitäten sind in der aktuellen Symptomatik erkennbar?

- Welche Säftezustand prägt die Symptomatik? (Dyskrasie oder Kakochymie?)

- Welche Organsysteme sind betroffen?

- Sind die Symptome Ausdruck der Krankheit (biologisch unsinnig) oder Ausdruck des körpereigenen Abwehr- und Heilungsprozesses (biologisch sinnvoll) ?

- Treten diese oder ähnliche Symptome zum ersten Mal oder wiederholt auf?

Diagnostik der konstitutionellen Situation:

- Welcher humorale Zustand prägt die Konstitution?

- Welche pathophysiologischen Muster sind vorhanden? ("Thema der Pathophysiologie")

- Wie stark ist die aktuelle Krankheitssituation konstitutionell geprägt?

- Welche (In-)Effizienz der Selbstheilungsmechanismen ist bei dieser konstitutionellen Situation zu erwarten?

Dazu einige Beispiele:

Fallbeispiel 1:

Ein Patient (m oder w), hat starke, stechende Halschmerzen. Die Gaumenmandeln sind gerötet, geschwollen und verschleimt. Die Körpertemperatur beträgt 38,9°C. Solche Zustände sind im vergangenen Jahr bereits vier Mal aufgetreten.

Analyse:

Das Fieber, die Rötung und der stechende Schmerz sind typische Zeichen für eine starke Aktivierung des Feuerprinzips ("Entzündung"), was sich an den Mandeln lokal und als Fieber generalisiert manifestiert.

Die Schwellung der Mandeln und die Verschleimung sind Merkmale einer Stauung von Feuchtigkeit (Phlegma), was sich als lymphatische Stauung manifestiert.

Die akute Entzündung und das Fieber lassen erkennen, dass der Organismus bereits von sich aus hocheffiziente Abwehrmechanismen in Gang gesetzt hat. Die Symptome entstehen also durch den biologisch sinnvollen Abwehrprozess. Der TEN-Therapeut wird daher den Verlauf des Geschehens genau beobachten, ihn unterstützen und, falls notwendig, sanft modifizieren, ihn aber nicht unterdrücken.

Das eigentlich Krankhafte an diesem Prozess ist die mehrfache Wiederholung (Rezidive) innerhalb eines Jahres. Dies lässt erkennen, dass die vorausgehenden Krankheitsepisoden nicht ausheilen konnten – was in den meisten Fällen auf antibiotische Unterdrückung zurück zu führen ist. Daher versucht der Organismus – entsprechend seinen Naturgesetzen – das Krankheitsgeschehen in einem weiteren 'Feuerprozess' zum Abschluss zu bringen. Und dabei braucht er Unterstützung in Form einer Konstitutionstherapie, die dem Organismus hilft, den stagnierenden Fluss der mit Schärfen verunreinigten Lymphe zu aktivieren.

Zusammenfassung der diagnostischen Parameter in diesem Fall:

| Symptomatik | Qualitäten in diesem Fallbeispiel | Mögliche humorale Pathophysiologie |

| Fieber Hitze im Gewebe Rötung Stechender Schmerz |

Gesteigerte Wärme Hitze |

Sanguinische oder cholerische Pathophysiologie |

| Gewebsschwellung | kalte Feuchtigkeit | Phlegmatische Pathophysiologie |

| Exsudation von Schleim (=katarrhalische Ersatzausscheidung) |

kalte Feuchtigkeit |

Phlegmatische Pathophysiologie |

| Rezidvierende Verlaufsform | Mangelnde physiologische Wärme | Phlegmatische oder melancholische Pathophysiologie

Vorausgehende Krankheitsepisoden wurden nicht ausgeheilt bzw. unterdrückt Konstitutionelle Neigung zu unzureichenden Abwehr- und Überwindungs-mechanismen (Skrofulose) |

Fallbeispiel 2:

Ein Patient (m oder w) hat seit mehreren Monaten dumpfe, ziehende Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, die über das Gesäß ins rechte Bein ziehen. Der Patient wacht nachts wegen der Schmerzen auf, muss aufstehen und einige Schritte laufen, denn Bewegung bessert die Beschwerden.

Analyse:

Dumpfe, ziehende Schmerzen sind Symptome für Kälte (=Mangel an physiologischer Wärme). Bewegung fördert die physiologische Wärme, deshalb werden die Beschwerden besser. Das Kälteprinzip bedingt eine mangelhafte Tonisierung der Venen, die in der Wirbelsäule besonders zu passiven Stauungen (Plethora) neigen, weil hier die Venenklappen fehlen. Die venöse Stauung lässt Ödeme entstehen, die Drucksymptomatik an Spinalnerven mit segmentaler Ausstrahlung erzeugen

Plethorische Zustände haben i. d. R. konstitutionellen Hintergrund, der langfristig konstitutionstherapeutisch verbessert werden sollte, um ein Chronifizierung zu verhindern.

Therapieansatz: Langfristige Aktivierung der physiologischen Wärme und Tonisierung der venösen Gefäßdynamik (Bewegung, Ernährung, pflanzliche und potenzierte Plethora-Mittel). In der akuten Schmerzphase lokale Ausleitungsverfahren im Schmerzgebiet (blutiges Schröpfen, Blutegel)

Zusammenfassung der diagnostischen Parameter in diesem Fall:

| Symptomatik | Qualitäten in diesem Fallbeispiel | Mögliche humorale Pathophysiologie |

| Dumpfe ziehende drückende Schmerzen |

Kälte | Phlegmatische oder melancholische Pathophysiologie |

| Besserung der Beschwerden durch Bewegung | Kälte führt zu Säftestagnation |

Phlegmatische oder melancholische Pathophysiologie |

Fallbeispiel 3:

Ein 74-jähriger Patient (m oder w) klagt über Steifigkeit in der gesamten Wirbelsäule, auch die Drehung der Beine in den Hüftgelenken ist stark eingeschränkt. Die schmerzfreie Beugung in den Kniegelenken beträgt noch ca. 90°, darüber hinaus schmerzhafte Sperre. Sowohl im Rücken als auch in den Beingelenken gibt der Patient nur geringe Schmerzen an, die vor allem bei kaltem Wetter auftreten. Die Röntgenaufnahmen zeigen massive arthrotische bzw. spondylarthrotische Veränderungen und Degeneration der Bandscheiben in der unteren LWS.

Der Mann ist auffällig mager, hat ein 'knochiges' Gesicht, schwach ausgeprägte, tonusarme Muskulatur und klagt zudem über Antriebslosigkeit mit depressiven Verstimmungen.

Analyse:

Steifigkeit, mangelnde Elastizität sind Trockenheits-Symptome. Auch die degenerativen Veränderungen, die reduzierte 'Stofflichkeit' des Körperbaus sind typische Merkmale eines Mangels an physiologischer Feuchtigkeit als 'Bausubstanz' und Nahrungsreserve.

Der körperliche und seelische Tonusmangel zeigt ein reduziertes Wärmeprinzip.

Mit den kalten und trockenen Qualitäten zieht sich die Melancholera wie ein roter Faden durch die gesamte Lebenssituation dieses Menschen, d. h. die Schwarzgalle prägt seine gesamte konstitutionelle Situation. Für die Therapie sowohl der aktuellen als auch konstitutionellen Sitaution bedeutet dies, dass zunächst die Feuchtigkeit aufgebaut werden muss, bevor das Wärmeprinzip stimuliert werden kann – als Voraussetzung für die notwendige Aktivierung der Ausleitung der übermäßigen Schwarzgalle durch die Milz, denn dies setzt voraus, dass die dafür notwendige Energie vorhanden ist (keine Organfunktion, keine Regulation und kein Abwehr- und Heilprozess ist ohne Energie möglich)

Zusammenfassung der diagnostischen Parameter in diesem Fall:

| Symptomatik | Qualitäten in diesem Fallbeispiel | Mögliche humorale Pathophysiologie |

|

Steifigkeit |

Trockenheit Kälte |

Melancholische Pathophysiologie |

| Geringe Schmerzen bei erheblichem organischen Befund | Kälte | Melancholische oder phlegmatische Pathophysiologie |

| Beschwerden bei kaltem Wetter schlechter | Kälte | Melancholische oder phlegmatische Pathophysiologie |

| Gewebsdegeneration (hier: Knorpel, Bandscheiben) |

Trockenheit Kälte |

Melancholische oder cholerische Pathophysiologie |

| Dys- oder Atrophie (hier: Magerkeit, Substanzmangel) |

Trockenheit Kälte |

Melancholische oder cholerische Pathophysiologie |

| Antriebslosigkeit. depressive Verstimmungen ("Melancholie") |

Kälte Trockenheit |

Melancholische oder phlegmatische Pathophysiologie |

Fallbeispiel 4:

Ein Patient (m oder w) berichtet über Verdauungsstörungen, die sich im Verlauf der vergangenen zwei Jahre verstärkt haben: Völlegefühl nach dem Essen bis zu zwei Stunden. Direkt nach dem Essen entsteht Blähungsgefühl, weitgehend unabhängig von der Art der Nahrung. Die Perkussion zeigt starken Meteorismus, aber nur wenig Luft geht ab. Der Stuhl ist stets weich, breiig, schleimig mit zwei bis drei Entleerungen täglich. Häufig tritt imperativer Stuhldrang kurz nach der Mahlzeit mit Krampfschmerzen im Abdomen auf, der zur Entleerung von breiigem Durchfall führt. Das kann sich nach ca. 30 Min. wiederholen.

Dauernde Müdigkeit und Antriebslosigkeit, was durch körperliche Bewegung verbessert wird.

Analyse:

In der Symptomatik wird eine zunehmende Schwäche der Coctio erkennbar, in dessen Zentrum ein 'kalter Magen' steht, was meist konstitutionell veranlagt ist. Gasbildung im Darm und weiche breiige Stühle werden als kalter Schleim interpretiert, zu dessen weiterer Verarbeitung die notwendige physiologische Wärme fehlt. Sowohl die gesteigerte täglich Entleerungsfrequenz, als auch die Durchfälle direkt nach dem Essen lassen erkennen, dass der Verdauungstrakt mittels beschleunigter Peristaltik diesen kalten Schleim so schnell wie möglich ausleitet. Diese katarrhalischen Ersatzausscheidungen sind biologisch sinnvolle Prozesse, mit denen sich der Organismus vor gravierenderen Schädigungen schützt. D. h. aber auch, dass die Ausscheidungsprozesse nicht therapeutisch unterdrückt werden dürfen, um symptomfreiheit zu erreichen – unabhängig von den Mitteln, die zur Symptombeseitigung verwendet werden. In einem solchen Fall sind pflanzliche Gerbstoffzubereitungen genau so kontraproduktiv wie Loperamid. Der TEN-Therapeut wird anhand der Symptomatik aber erkennen, dass Unterstützung der Verdauungsphysiologie notwendig ist und Mittel und Massnahmen verordnen, die den kalten Magen erwärmen (Bitterstoffpflanzen wie z. B. Eberraute [Abrotanum] oder Kalmus (Acorus calamus]). Und er wird die Nahrung und deren Zubereitung (Gewürze) der Verdauungsleistung anpassen.

Zusammenfassung der diagnostischen Parameter in diesem Fall:

| Symptomatik | Qualitäten in diesem Fallbeispiel | Mögliche humorale Pathophysiologie |

| Völlegefühl Meteorismus Schleimiger, breiiger Durchfall |

Mangelnde physiologische Wärme Kälte im Magen |

Phlegmatische Pathophysiologie Skrofulose (torpide und erethisch) |

| Krämpfe Kolik |

Hitze |

Gelbgallige Schärfen Cholerische Pathophysiologie Skrofulose (erethisch) |

| Verstärkte, beschleunigte Peristaltik | Hitze | Gelbgallige Schärfen Cholerische Pathophysiologie Skrofulose (erethisch) |

| Katarre (Ersatzausscheidung für übermäßiges Phlegma) |

Kalte Feuchtigkeit |

Phlegmatische Pathophysiologie Skrofulose (torpide und erethisch) |

| Müdigkeit |

kalte Feuchtigkeit, die nicht als Nährsubstanz dienen kann → Energiemangelsyndrome |

Phlegmatische oder melancholische Pathophysiologie |

| Antriebslosigkeit |

Kälte Feuchtigkeit |

Phlegmatische oder melancholische Pathophysiologie |

Diese Krankheitssituation lässt sowohl phlegmatische, als auch cholerische Prinzipien erkennen. Dies ist typisch und definierend für eine Skrofulose, bei der das Phlegma mit Schärfen (hier: gelbgallige) verunreinigt ist. Da sich die Symptomatik auf die Verdauung konzentriert, bezeichnet man diesen Zustand als 'Bauchskrofulose'.

Diese Fallbeispiele wurden so gewählt, dass sie ein kleines, aber häufig vorkommendes Spektrum unterschiedlicher humoralmedizinischer Situationen darstellen, von denen es natürlich noch wesentlich mehr gibt!

Die Fallbeispiele lassen aber auch erkennen, welche humoral-diagnostischen Informationen bezüglich der aktuellen Krankheitssituation und der Konstitution allein aus der Symptomatik, den Modalitäten und der Allgemeinsituation eines Menschen abzuleiten sind. Eine gründliche Anamnese ist daher Basis aller weiter differenzierenden diagnostischen Schritte, bei denen in der TEN-Praxis vielfältige Methoden verwendet werden. Hier die Wichtigsten:

| Diagnostische Methode | Aussage |

| Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation | Klassische, in jedem Medizinsystem verwendete Methoden zur Beurteilung spezieller körperlicher Zustände. In der TEN müssen die Ergebnisse entsprechend den qualitativ-humoralen Prinzipien interpretiert werden, um sie für die diagnostische Gesamtschau nutzen zu können |

| Pulsdiagnostik | Aktuelle humorale Situation Zeigt Veränderungen innerhalb Minuten, dient auch der Kontrolle des Krankheits- und Therapieverlaufs |

| Urindiagnostik | Mittelfristige Aussage (im Zeitrahmen von Wochen) über die Fähigkeiten der Assimilation (Coctio) und Ausscheidung der Endprodukte |

| Zungendiagnostik | Mittelfristige Aussage (im Zeitrahmen von Tagen bis Wochen) über die allgemeine humorale Situation, auch konstitutionell |

| Iris- oder Augendiagnostik | Langfristige Analyse der konstitutionellen Situation. Wichtigste Basis der Konstitutionstherapie, aber keine Verlaufskontrolle der aktuellen Situation möglich |

Konstitutionsdiagnostik:

Die konstitutionelle Situation des Menschen ist die Basis der gesundheitlichen Stabilität bzw. Krankheitsanfälligkeit. Vor allem chronische Krankheiten entstehen so gut wie immer auf konstitutioneller Basis. Bei akuten Krankheiten prägt die Konstitution den Krankheitsverlauf und die Heilungsfähigkeiten.

Die Unterstützung und Verbesserung der konstitutionellen Situation ist daher ein Ansatz, dessen Bedeutung gar nicht hoch genug zu schätzen ist. Die wichtigste und differenzierteste Methode der konstitutionellen Diagnostik ist die Augen- oder Irisdiagnose. Von den verschiedenen bekannten Konstitutionssystemen entspricht aber nur das System nach Joachim Broy vollumfänglich den Kriterien der TEN.

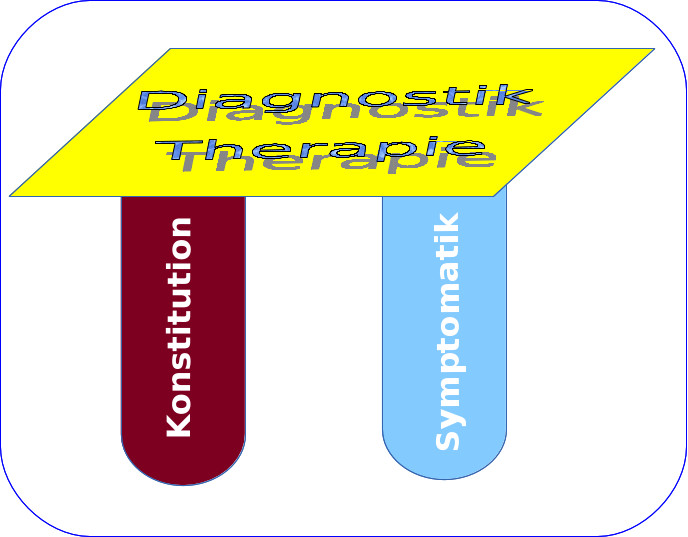

In der TEN steht sowohl die Diagnostik als auch die Therapie auf zwei Säulen:

Der Begriff 'Symptomatik' steht dabei für die gesamte aktuelle Krankheitssituation.

Aus der Verknüpfung aller diagnostischen Informationen ergibt sich die diagnostische Gesamtschau, aus der die therapeutischen Ziele hervorgehen.

Erst wenn die therapeutischen Ziele erkannt sind, kommt die Frage, mit welchen Behandlungsmethoden diese optimal erreicht werden können. Der TEN-Therapeut muss also ein breites Spektrum unterschiedlicher Behandlungsmethoden beherrschen, um der Vielfalt der zu behandelnden Zustände gerecht werden zu können.